chasse-maree.com

par Giovanni Panella – Venus de Gênes via l’île de Tabarka, en Tunisie, les habitants de Carloforte, le port de San Pietro, une île au Sud-Ouest de la Sardaigne, transportaient le minerai exploité sur la côte sarde à bord d’une flotte de battelli dont seules quatre unités ont survécu.

L’article publié dans la revue Le Chasse-Marée bénéficie d’une iconographie enrichie.

Si la ville de Carloforte fait bien partie de la Sardaigne, elle ne lui appartient pas complètement tant sa population reste attachée à sa Ligurie d’origine, pourtant éloignée de 700 kilomètres. Au point que ses habitants disent qu’ils vont en Sardaigne quand ils gagnent l’île mère après une courte traversée, et qu’ils s’expriment dans le dialecte jadis parlé à Gênes, où il a presque disparu. Ce langage a bien peu changé depuis qu’en 1955 le journaliste Giovanni Ansaldo, à peine descendu du bac sur le quai de Carloforte, entend parler un génois enrichi de termes archaïques, « extraordinairement conservé et causant l’émerveillement de tous les linguistes du monde ».

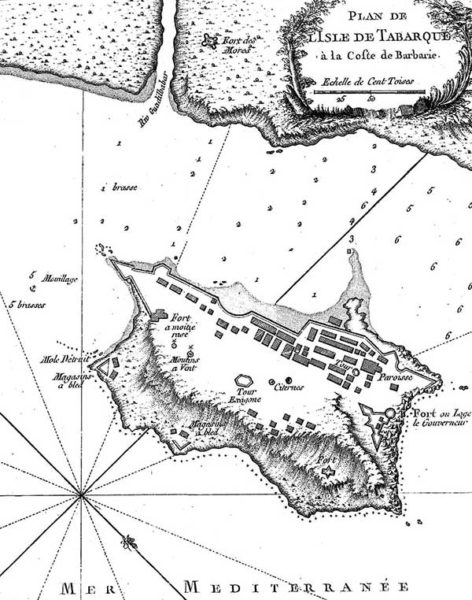

Si les Carlofortins appellent aujourd’hui affectueusement leur île u scògiu (le rocher), un terme qui semble peu adapté aux 50 kilomètres carrés de l’île San Pietro, c’est sans doute parce que leurs ancêtres venaient d’une localité qui, elle, était bien bâtie sur un vrai rocher : Tabarka, une petite île – désormais devenue péninsule – émergeant à quelques encablures de la côte tunisienne, non loin de la frontière actuelle avec l’Algérie. C’est là que vivaient leurs pères ; c’est de là que vient leur surnom de Tabarchini. Leur histoire a commencé en 1541 sur ce confetti de 16 hectares.

« E tanti sun li Zenoexi / E per lo mondo sì destexi, / Che und’eli van o stan / Un’atra Zenoa ge fan.

(Et si nombreux sont les Génois / Et par le monde si dispersés / Que,

où ils vont et restent, / Un autre Gênes ils font.) » C’est ainsi qu’un

poète génois anonyme du XIIIe siècle évoque le comportement de ses

contemporains. Face à l’avancée turque, la diaspora génoise délaisse peu

à peu la Méditerranée orientale pour sa partie occidentale, aidée en

cela par l’alliance étroite conclue en 1528 entre l’amiral génois Andrea

Doria et l’Espagne.

« E tanti sun li Zenoexi / E per lo mondo sì destexi, / Che und’eli van o stan / Un’atra Zenoa ge fan.

(Et si nombreux sont les Génois / Et par le monde si dispersés / Que,

où ils vont et restent, / Un autre Gênes ils font.) » C’est ainsi qu’un

poète génois anonyme du XIIIe siècle évoque le comportement de ses

contemporains. Face à l’avancée turque, la diaspora génoise délaisse peu

à peu la Méditerranée orientale pour sa partie occidentale, aidée en

cela par l’alliance étroite conclue en 1528 entre l’amiral génois Andrea

Doria et l’Espagne.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle communauté génoise va s’implanter à Tabarka en 1541. Cette île est connue depuis des siècles pour la richesse de ses bancs de corail et constitue une place commerciale d’importance régionale. Les vestiges archéologiques d’une cité romaine, témoignant notamment d’activités portuaires, ont été retrouvés près de l’île. Au temps de l’empereur Adrien, une rue pavée a ainsi été construite pour acheminer du marbre et des grains vers la région de Kroumirie, en Afrique du Nord.

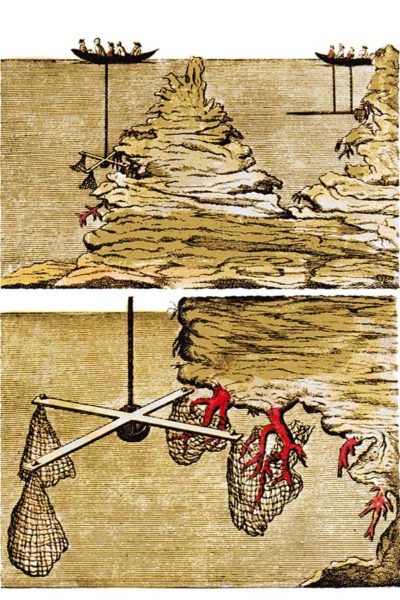

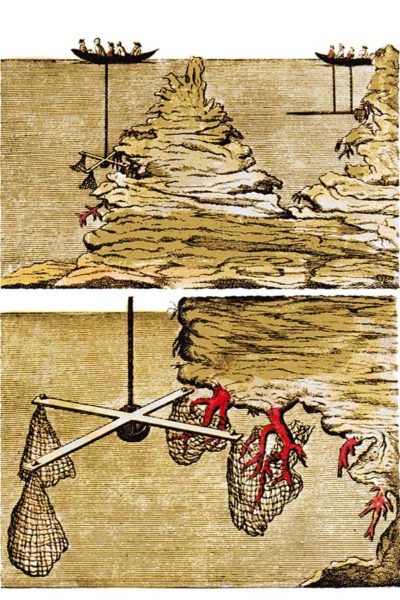

Pour exploiter l’« or rouge » de Tabarka,

les Lomellini recrutent principalement des habitants de Pegli, un

village proche de Gênes, car ils connaissent bien la pêche du corail.

Une tradition ancienne en Ligurie, qui se pratique à bord de

« coralliennes » menées, à la rame ou à la voile, par un équipage de

huit à dix hommes. Ces embarcations n’ayant laissé aucune trace dans

l’iconographie contemporaine, on pourra s’en faire une idée en observant

le « bateau pour la pêche du corail » dessiné par l’amiral Pâris au

XIXe siècle.

Pour exploiter l’« or rouge » de Tabarka,

les Lomellini recrutent principalement des habitants de Pegli, un

village proche de Gênes, car ils connaissent bien la pêche du corail.

Une tradition ancienne en Ligurie, qui se pratique à bord de

« coralliennes » menées, à la rame ou à la voile, par un équipage de

huit à dix hommes. Ces embarcations n’ayant laissé aucune trace dans

l’iconographie contemporaine, on pourra s’en faire une idée en observant

le « bateau pour la pêche du corail » dessiné par l’amiral Pâris au

XIXe siècle.

Les Lomellini vont ainsi convaincre trois cents familles de Pegli de partir s’établir à Tabarka. La pêche du corail est décrite comme fatigante, délicate et difficile. Elle contraint les équipages à de longues sorties en mer, ce qui les expose aux attaques des pirates alors très nombreux en Méditerranée. Il est donc impératif de pêcher à proximité d’une base de repli et, si possible, sous la protection d’un bateau armé. Les pêcheurs sont tenus de vendre tout leur corail aux Lomellini, qui, de leur côté, reversent 20 pour cent de leurs profits à la couronne d’Espagne. Cette pêche dégage néanmoins des bénéfices considérables, car le corail de Méditerranée est apprécié jusqu’en Asie et en Afrique.

Tabarka est dotée de plusieurs moulins et de magasins de denrées alimentaires et autres marchandises. L’île dispose aussi d’une église qui peut accueillir un millier de fidèles. Un fort est bâti à son sommet et sa partie la plus vulnérable est défendue par un rempart. Tabarka n’a pourtant jamais été prise pour cible par les Musulmans, car ces derniers profitent aussi de cette place commerciale pour échanger leur production contre les marchandises venues de Gênes ou d’ailleurs. On y exporte ainsi de la laine, de l’huile, des céréales, du cuir, des bœufs, des chevaux… Tabarka est également une importante plaque tournante pour le commerce d’esclaves. Afin de poursuivre en paix leurs activités, les Tabarchini doivent payer de fortes contributions aux régents de Tunis et d’Alger, ainsi qu’à différents chefs arabes et berbères des terres voisines.

Le déclin de Tabarka s’amorce dans les dernières décennies du XVIIe siècle. Après des siècles d’exploitation, la ressource en corail s’appauvrit et oblige les pêcheurs à aller travailler de plus en plus loin de leur base. En outre, la population, qui s’élève à deux mille habitants, est trop nombreuse pour ce rocher exigu. Une règle stricte est alors instaurée, qui contraint ceux qui se marient à quitter l’île pour s’établir ailleurs.

La situation géopolitique a elle aussi changé : les rapports privilégiés entre Gênes et l’Espagne ne sont plus ce qu’ils étaient et la puissance navale française s’est renforcée. L’évolution des rapports de force se confirme en 1684, quand la flotte de Louis XIV mouille devant Gênes : après dix jours de bombardements, la ville doit se rendre. La puissance maritime génoise est à bout de souffle…

Trente-six ans plus tard, un événement historique vient bouleverser le destin des Tabarchini. En 1720, les ducs de Savoie acquièrent la Sardaigne, une terre encore très pauvre, dénuée de voies de communication et dont les côtes presque désertiques servent de refuge aux pirates barbaresques. Pour lutter contre ce fléau, les nouveaux rois de Sardaigne se lancent dans une politique maritime ambitieuse, créant une flotte militaire, un arsenal à Villafranca et de nouvelles défenses côtières.

C’est alors que les habitants de l’île surpeuplée de Tabarka recherchent de nouveaux endroits où s’établir. Dans le courant de l’année 1736, une délégation de candidats à l’exil visite ainsi différents sites de Sardaigne et jette son dévolu sur l’île prometteuse de San Pietro, dans l’archipel des Sulcis. Cette île est en effet riche en coraux et des thonnaires – pêcheries fixes de thon rouge – y existent depuis longtemps. Deux ans plus tard un groupe de Tabarchini y fonde la ville de Carloforte.

Les

négociations pour leur libération seront menées surtout par le roi de

Sardaigne et ne s’achèveront qu’une dizaine d’années plus tard. Une

liste conservée à Carloforte, remise par le bey de Tunis au délégué du

roi de Sardaigne, Augustin Gandolfo, mentionne ainsi les noms de

quatre-vingt-quatorze habitants échangés le 27 juin 1751 contre des

Musulmans enrôlés de force sur les galères chrétiennes. Deux ans plus

tard, le pape obtient encore la libération d’autres Tabarchini en

élargissant des prisonniers musulmans.

Les

négociations pour leur libération seront menées surtout par le roi de

Sardaigne et ne s’achèveront qu’une dizaine d’années plus tard. Une

liste conservée à Carloforte, remise par le bey de Tunis au délégué du

roi de Sardaigne, Augustin Gandolfo, mentionne ainsi les noms de

quatre-vingt-quatorze habitants échangés le 27 juin 1751 contre des

Musulmans enrôlés de force sur les galères chrétiennes. Deux ans plus

tard, le pape obtient encore la libération d’autres Tabarchini en

élargissant des prisonniers musulmans.

Certains de ces Tabarchini libérés rallient Alicante, en Espagne, où se sont déjà réfugiés deux cent soixante-neuf de leurs compatriotes. C’est ainsi que, le 8 décembre 1769, tous ces expatriés s’établissent sur une île émergeant au Sud d’Alicante, l’Isla Plana – ou San Pablo – rebaptisée Nueva Tabarca. Cette colonie ne gardera pas de liens avec Gênes et s’exprimera bientôt en espagnol. En revanche, le passé réunit toujours cette diaspora puisque Nueva Tabarca sera jumelée en 1975 avec Carloforte.

En 1738, lors de la fondation de Carloforte, il était prévu d’établir la ville sur une colline, plus facile à défendre par des fortifications. Mais les habitants ne voulant pas s’éloigner de la mer, où s’exercent la pêche et le commerce, ils sont autorisés, dès 1741, à s’installer sur la côte, pourtant plus difficile à protéger des raids ennemis. La menace est cependant avérée. C’est ainsi que dans la nuit du 2 septembre 1798, la flotte du raïs Mohammed Rumeli débarque sur les plages de Carloforte, à proximité de Punta Nera. Le lendemain, les pirates barbaresques embarquent sur leurs navires huit cent trente prisonniers. Quelques jours plus tard, le sous-lieutenant Pastour, du corps d’artillerie sarde, se rend à Carloforte pour tenter de comprendre pourquoi les habitants ont opposé si peu de résistance à leurs agresseurs. Il découvre que la tour de San Vittorio, pourtant correctement pourvue en armes et munitions, a été prise alors que les quatre canonniers dormaient. De plus, la porte du fort Carlo Emanuele n’avait plus de serrure et les viticulteurs avaient ouvert un passage entre le bastion et leurs terres pour les réjoindre plus facilement. Après cette attaque, on se décidera tout de même à construire une muraille digne de ce nom, longue de 2 kilomètres.

Commencent alors de longues négociations pour faire libérer les Carlofortini enlevés. À cette époque le Piémont est occupé par les troupes napoléoniennes et la famille de Savoie s’est refugiée avec sa cour à Cagliari, désormais unique capitale du royaume de Piémont-Sardaigne. Il est donc difficile de trouver les sommes nécessaires à cette libération. Le rachat des détenus mobilise pourtant de nombreuses bonnes volontés, depuis Napoléon jusqu’au pape en personne, sans oublier le conseil communal de Carloforte, qui vend des tonneaux de vin pour réunir quelques subsides. Néanmoins, les négociations s’éternisent, notamment parce que les deux pays impliqués – la France et la Sardaigne – sont alors en guerre. Finalement, le comte Gaetano Pollini de Cagliari parvient à réunir une forte somme qu’il propose au consul français à Tunis de remettre au bey Hammouda Pacha en échange d’une libération générale. Un accord est ainsi trouvé en juin 1803 et plus de sept cent cinquante détenus sont libérés et reviennent à Carloforte.

L’expédition de 1798 n’est pas la dernière à frapper les côtes de Sardaigne : en 1815, les Barbaresques mettront à feu et à sang l’île voisine de Sant’Antioco, qui sera pillée malgré la résistance acharnée des défenseurs de sa forteresse.

En 2004, Antonio Bonifai, âgé de quatre-vingts ans, l’un des derniers à avoir pratiqué le transport de minerai sur les battelli, évoquait ainsi la frayeur de sa vie :« Une fois, alors que nous venions de Buggerru avec le bateau chargé, un coup de sirocco nous a surpris. Nous avons vraiment cru que nous allions couler ! Les vagues balayaient le pont et menaçaient d’entrer par les panneaux. Nous avons mis les rames dans le canot, prêts à quitter le bateau s’il venait à couler. Ma u’ Segnùn u l’ea tabarchin ! [Mais le Seigneur était tabarchino !] »

Le seul vrai port de cette région

est celui de Carloforte. C’est donc là que les battelli viennent

décharger leur minerai avant qu’il ne soit embarqué sur des navires de

plus fort tonnage. Ces battelli appartiennent principalement à la

bourgeoisie maritime et commerciale de Carloforte. Mais certains sont

également armés par les sociétés minières et un petit nombre par les

marins eux-mêmes.

Le seul vrai port de cette région

est celui de Carloforte. C’est donc là que les battelli viennent

décharger leur minerai avant qu’il ne soit embarqué sur des navires de

plus fort tonnage. Ces battelli appartiennent principalement à la

bourgeoisie maritime et commerciale de Carloforte. Mais certains sont

également armés par les sociétés minières et un petit nombre par les

marins eux-mêmes.

Le terme battello prête à confusion car il coexiste avec celui de bilancella, utilisé par l’Administration et parfois repris par les marins eux-mêmes. Il semble que bilancella soit le nom générique d’une famille de bateaux tandis que battello désignerait plus précisément les unités de charge, dont la plupart sont vouées au transport du minerai.

Bien qu’il ne corresponde pas à un type bien défini, et bien que ses formes et sa taille varient, le battello plonge probablement ses racines en Ligurie. Il ressemble en effet aux leudi suraire, bateaux sabliers ligures qui exercent un métier assez proche. Comme le leudo, le battello de Carloforte a une largeur équivalant à peu près au tiers de sa longueur. Son étrave et son étambot sont presque verticaux, à quelques exceptions près. Il mesure en général entre 10 et 11 mètres, jaugeant de 20 à 30 tonneaux.

Les gros battelli ne sont d’ailleurs pas très prisés des équipages. Ainsi, le plus grand battello jamais construit, l’Alberto, d’une capacité de 60 tonneaux, était surnommé « la croce (la croix) », parce que la profondeur de sa cale rendait son chargement et son déchargement particulièrement pénibles. De plus, les plus petits bateaux présentent l’avantage de pouvoir être aisément menés à l’aviron quand le vent fait défaut, alors que les plus gros doivent se faire remorquer.

Pour pouvoir approcher au plus près du rivage et poser l’étrave sur la plage, les battelli ont des formes avant aplaties, lesquelles s’affinent vers la poupe. Le pont présente un bouge très accentué qui contraint les marins, pendant le chargement, à le couvrir de planches pour le parcourir plus facilement. Les battelli ne disposent généralement que d’un seul panneau de cale, seules les unités armées au commerce pouvant en avoir deux. Les emménagements sont rudimentaires : une simple cloison à l’arrière isole un coqueron triangulaire où le patron dispose d’une paillasse. Le mât, dit « de calcet » [terme désignant une caisse à réas en tête d’espar], accuse une forte quête avant. La voilure se compose d’une mestre enverguée sur une longue antenne – une antenne plus petite est parfois gréée par vent frais – et d’une polacre établie en tête de mât et amurée sur un bout-dehors.

Les équipages des battelli prennent la mer avant l’aube et, selon les conditions météorologiques, mettent à la voile ou bordent les avirons pour rallier les plages minières. Celles-ci sont plus ou moins éloignées de Carloforte : Portovesme est à 5 milles, Fontanamare à 10 milles, Nebida à 11 milles, Masua à 12 milles, Cala Domestica à 14 milles, Buggerru à 16 milles et Piscinas, la plus éloignée, à 25 milles.

La

noria des battelli faisant la navette entre les plages de Sardaigne et

l’île San Pietro ne laisse pas d’évoquer les trains de wagons évacuant

les produits miniers. La quantité considérable de minerai transporté par

ces bateaux, à un rythme presque industriel, est d’autant plus

étonnante que les moyens mis en œuvre sont très limités : des pelles,

des paniers en osier et, en guise de passerelles, de longues planches

posées entre la plage et l’étrave des bateaux.

La

noria des battelli faisant la navette entre les plages de Sardaigne et

l’île San Pietro ne laisse pas d’évoquer les trains de wagons évacuant

les produits miniers. La quantité considérable de minerai transporté par

ces bateaux, à un rythme presque industriel, est d’autant plus

étonnante que les moyens mis en œuvre sont très limités : des pelles,

des paniers en osier et, en guise de passerelles, de longues planches

posées entre la plage et l’étrave des bateaux.

« C’était un travail de bêtes de somme, confiait Antonio Bonifai en 2004. On portait des paniers de 60 à 70 kilos et on marchait au pas de course sur les planches, on versait le minerai dans la cale, puis on allait en chercher d’autre. Le chargement durait deux, trois heures, quatre au maximum. Cela dépendait de la taille du bateau. Quand on avait fini, on levait l’ancre et on allait à Carloforte. Il arrivait que le matin, on décharge et que, tout de suite après, on reparte pour un nouveau tour. On déchargeait le minerai qui venait de Buggerru à Tacca Rossa, et, ici, à Carloforte, celui qui provenait de Piscinas. Enfin, ça, c’était quand il faisait beau. Quand il faisait mauvais, il n’y avait rien à faire, on téléphonait à Ingurtosu, aux gens de la société Pertusola pour les prévenir qu’on ne pouvait charger nulle part… »

« Moi,

disait Giacomo Profumo, autre ancien galanziero interrogé au début des

années 2000, j’ai commencé à l’âge de seize ans et j’ai fini après la

guerre, quand il n’y avait plus de travail. J’avais alors trente ans. On

travaillait quatorze heures par jour, sans arrêt. S’il faisait beau, on

naviguait tout le temps. Je me souviens qu’un mois de janvier nous

avons fait sept voyages d’affilée en profitant d’un calme plat. »

« Moi,

disait Giacomo Profumo, autre ancien galanziero interrogé au début des

années 2000, j’ai commencé à l’âge de seize ans et j’ai fini après la

guerre, quand il n’y avait plus de travail. J’avais alors trente ans. On

travaillait quatorze heures par jour, sans arrêt. S’il faisait beau, on

naviguait tout le temps. Je me souviens qu’un mois de janvier nous

avons fait sept voyages d’affilée en profitant d’un calme plat. »

L’activité de cette flottille de battelli allant et venant le long de la côte a marqué les esprits. « Je m’en souviens fort bien, raconte le marchand de thon Antonio Penco. C’était une compétition fantastique entre des dizaines et des dizaines de voiliers, un spectacle de toute beauté, grâce à la hardiesse et à l’habileté des marins. Sur ce plan d’eau très encombré, les bateaux se croisaient ou se dépassaient en se frôlant. Et certains jours, en rade de Carloforte, il y avait en plus des vapeurs – parfois cinq ou six en même temps – venus charger du minerai. […] C’était alors un fourmillement extraordinaire de battelli faisant la navette entre la terre et ces minéraliers. […] À bord de ces bateaux, tout le monde travaillait sans répit jusqu’à tard le soir avec seulement une courte pause pour déjeuner. » Les repas des galanzieri sont d’ailleurs plutôt frugaux ; ils se composent le plus souvent de poisson – morue et thon, notamment – avec des pâtes, le tout arrosé de vin.

À l’apogée de leur activité, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la flotte de battelli compte quelque deux cent cinquante unités armées par un millier de galanzieri. Après la Première Guerre mondiale, la flotte décroît considérablement en raison du développement du réseau routier entre les mines et le port de Cagliari, la capitale de la Sardaigne. Par ailleurs, certaines mines sont désormais équipées d’infrastructures permettant aux minéraliers de venir directement charger à leur porte. C’est ainsi qu’en 1924, l’installation de Porto Flavia est réalisée près de la plage de Masua, qui, par temps calme, permet à un navire de s’amarrer au pied de la falaise et de recevoir le minerai à l’aide d’un système de tunnels et de trémies. Mais la flottille des battelli est alors moribonde et la construction de nouvelles unités cesse après la Seconde Guerre mondiale. Les chantiers de Carloforte ne construisent plus alors que des bateaux de pêche.

Quant aux anciens battelli désœuvrés, ils disparaissent dans l’indifférence générale. En 1990, quand des vandales incendient le Gino, un battello abandonné au chantier Gavassino de Carloforte, on estime qu’il n’en reste plus que trois en Sardaigne : Miriella, Maria et Ruggero II. Au moins ces trois-là seront sauvés. Le regain d’intérêt pour les bateaux traditionnels, dont témoigne le succès des régates de voiles latines, aura permis qu’ils soient aujourd’hui restaurés.

Miriella, ex-Mariangela Tampini,

est construite par Giuseppe Biggio en 1898 à Carloforte. Long de 12,60

mètres à la flottaison, c’est le plus grand battello qui nous soit

parvenu. Transformé en 1957 pour promener des touristes dans l’archipel

de La Maddalena, ce bateau perd alors son gréement et se voit affubler

d’une volumineuse superstructure. En 1999, il est racheté par trois amis

qui l’arment au charter. Il retrouve alors son gréement latin et est

doté de deux roufs : celui de l’avant abrite un poste de cinq couchettes

avec toilettes et celui du centre coiffe le carré ainsi que la cuisine

et la table à cartes.

Miriella, ex-Mariangela Tampini,

est construite par Giuseppe Biggio en 1898 à Carloforte. Long de 12,60

mètres à la flottaison, c’est le plus grand battello qui nous soit

parvenu. Transformé en 1957 pour promener des touristes dans l’archipel

de La Maddalena, ce bateau perd alors son gréement et se voit affubler

d’une volumineuse superstructure. En 1999, il est racheté par trois amis

qui l’arment au charter. Il retrouve alors son gréement latin et est

doté de deux roufs : celui de l’avant abrite un poste de cinq couchettes

avec toilettes et celui du centre coiffe le carré ainsi que la cuisine

et la table à cartes.

Cette « route du fromage » se poursuivait ensuite vers Livourne et Piombino, en Toscane. Maria a été plusieurs fois dans la ligne de mire des douaniers, mais l’habileté de son patron, qui connaissait parfaitement les lieux, lui a toujours permis de leur échapper. Le souvenir de ces trafics illicites revit de nos jours à travers la Route des contrebandiers, une régate de voiles latines organisée entre Bonifacio et La Maddalena par l’association Latina mora de Bonifacio. Maria est restaurée en 1998 et dotée à cette occasion d’un grand rouf.

Ruggero II, long de 10,50 mètres et large de 3 mètres, est mis sur cale en 1893 à Carloforte par Michele Biggio. Au cours de sa longue carrière de bateau de charge, il transporte du minerai, mais aussi du sel et des marchandises variées. Dans les années soixante, il passe aux mains du charpentier Stefano Rossino. Celui-ci le motorise et le transforme en bateau de servitude pour une thonnaire de Porto Paglia. Il est ensuite racheté par les frères Vigo, deux pêcheurs de Calasetta, qui le rebaptisent Buon Cuore. Ce battello a connu une certaine notoriété en 1970, quand ses propriétaires, supporteurs de l’équipe de foot de Cagliari, l’ont repeint en rouge et bleu, aux couleurs de ce club qui venait de remporter le championnat de première division. On l’avait alors surnommé Forza Cagliari.

Ruggero II

est ensuite vendu à un entrepreneur en travaux sous-marins de la

Gallura [région au Nord de la Sardaigne]. En 2000, enfin, alors qu’il

est abandonné à l’état d’épave sur une plage près d’Olbia, il est

racheté par Salvatore Luxoro, qui le ramène à Carloforte pour le sauver.

« Ce n’est pas seulement un battello, déclare alors son nouveau

propriétaire, c’est un monument, c’est une page d’histoire, un symbole

d’identité, l’emblème du passé maritime, économique et syndical des

Tabarchini. »

Ruggero II

est ensuite vendu à un entrepreneur en travaux sous-marins de la

Gallura [région au Nord de la Sardaigne]. En 2000, enfin, alors qu’il

est abandonné à l’état d’épave sur une plage près d’Olbia, il est

racheté par Salvatore Luxoro, qui le ramène à Carloforte pour le sauver.

« Ce n’est pas seulement un battello, déclare alors son nouveau

propriétaire, c’est un monument, c’est une page d’histoire, un symbole

d’identité, l’emblème du passé maritime, économique et syndical des

Tabarchini. »

Le Machiavelli ne semble pas avoir chargé de minerai. Armé au cabotage, il transporte notamment le poisson des thonnaires de Porto Paglia et de Porto Scuso jusqu’aux conserveries de Carloforte. À l’occasion, son équipage l’échoue aussi sur les plages pour y charger clandestinement du sable destiné au secteur du bâtiment, une pratique courante en Sardaigne. Il effectue également plusieurs traversées vers Malte et les ports de Tunisie et d’Algérie. Enfin, il se livre aussi à la contrebande du café et du tabac. À l’époque, ces trafics étaient si banals et si réguliers que leur interruption surprenait. Ainsi, quand la marchandise illicite n’était pas arrivée, on se disait que Gamba ou Campanaro – les deux plus fameux patrons contrebandiers – devait être malade. Dans les années vingt et trente, le Machiavelli aurait aussi permis à des antifascistes de s’exiler ; au retour de ces équipées clandestines, le patron détournait les soupçons des autorités en s’arrangeant pour que l’on découvre à bord des produits de contrebande.

Le Machiavelli a été restauré par le chantier des frères Di Meglio, à Porto Torres. Quarante pour cent environ de la coque originelle ont pu être sauvés, dont plusieurs varangues et la plupart des bordages des œuvres-vives. En revanche, la quille a dû être remplacée ; elle avait été cassée en deux et réparée à l’aide d’un gros rail servant aussi de lest. Une grande partie des œuvres-mortes a également dû être changée. La restauration visant à remettre le bateau dans sa configuration d’origine, le rouf a été supprimé au profit de deux panneaux. Le traitement du pont, avec ses hiloires et ses pavois vernis, est néanmoins plus soigné qu’il ne l’était au temps du cabotage à voile. Le Machiavelli a ainsi pu rejoindre la trentaine de bateaux à voile latine rassemblés à Porto Torres par l’association Vela latina.

Ces restaurations témoignent de la volonté de faire revivre le passé des communautés maritimes de Sardaigne, même si, en ce qui concerne les galanzieri, cette époque était synonyme de labeur exténuant et de misère. Ces actions de sauvegarde reposent entièrement sur l’enthousiasme d’un groupe d’amateurs. Ceux-ci ont investi dans ces projets beaucoup d’argent et d’efforts, car trois des quatre chantiers effectués s’apparentent plus à de véritables reconstructions qu’à des restaurations. La seule réserve que l’on puisse formuler concernant ces quatre unités ressuscitées est qu’elles présentent un niveau de finition bien supérieur aux originaux : ponts en teck, bois vernis et marqueteries élégantes n’étaient pas de mise autrefois. Il semble que leurs propriétaires, après avoir dépensé tant d’énergie pour sauver les derniers battelli, aient aussi voulu leur offrir le plus bel aspect.

Si la ville de Carloforte fait bien partie de la Sardaigne, elle ne lui appartient pas complètement tant sa population reste attachée à sa Ligurie d’origine, pourtant éloignée de 700 kilomètres. Au point que ses habitants disent qu’ils vont en Sardaigne quand ils gagnent l’île mère après une courte traversée, et qu’ils s’expriment dans le dialecte jadis parlé à Gênes, où il a presque disparu. Ce langage a bien peu changé depuis qu’en 1955 le journaliste Giovanni Ansaldo, à peine descendu du bac sur le quai de Carloforte, entend parler un génois enrichi de termes archaïques, « extraordinairement conservé et causant l’émerveillement de tous les linguistes du monde ».

Si les Carlofortins appellent aujourd’hui affectueusement leur île u scògiu (le rocher), un terme qui semble peu adapté aux 50 kilomètres carrés de l’île San Pietro, c’est sans doute parce que leurs ancêtres venaient d’une localité qui, elle, était bien bâtie sur un vrai rocher : Tabarka, une petite île – désormais devenue péninsule – émergeant à quelques encablures de la côte tunisienne, non loin de la frontière actuelle avec l’Algérie. C’est là que vivaient leurs pères ; c’est de là que vient leur surnom de Tabarchini. Leur histoire a commencé en 1541 sur ce confetti de 16 hectares.

Carloforte est le port le plus proche des mines du Sud-Ouest de la Sardaigne.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle communauté génoise va s’implanter à Tabarka en 1541. Cette île est connue depuis des siècles pour la richesse de ses bancs de corail et constitue une place commerciale d’importance régionale. Les vestiges archéologiques d’une cité romaine, témoignant notamment d’activités portuaires, ont été retrouvés près de l’île. Au temps de l’empereur Adrien, une rue pavée a ainsi été construite pour acheminer du marbre et des grains vers la région de Kroumirie, en Afrique du Nord.

L’or rouge de Tabarka

En 1535, après une intervention militaire de Charles Quint contre Khizir Khayr ad-Dîn, dit Barberousse, qui menaçait Tunis et Bizerte, le bey de Tunis est réduit au rang de vassal de l’empereur. Dans le traité qui suit, la pêche du corail est accordée à perpétuité au souverain espagnol, qui cédera ensuite ce privilège aux Lomellini, l’une des plus grandes familles nobiliaire de Gênes.

La

pêche du corail. C’est l’«or rouge» de Tabarka qui incite les pêcheurs

génois à s’établir sur cette île proche de la côte tunisienne. © coll.

Giovanni Panella

Les Lomellini vont ainsi convaincre trois cents familles de Pegli de partir s’établir à Tabarka. La pêche du corail est décrite comme fatigante, délicate et difficile. Elle contraint les équipages à de longues sorties en mer, ce qui les expose aux attaques des pirates alors très nombreux en Méditerranée. Il est donc impératif de pêcher à proximité d’une base de repli et, si possible, sous la protection d’un bateau armé. Les pêcheurs sont tenus de vendre tout leur corail aux Lomellini, qui, de leur côté, reversent 20 pour cent de leurs profits à la couronne d’Espagne. Cette pêche dégage néanmoins des bénéfices considérables, car le corail de Méditerranée est apprécié jusqu’en Asie et en Afrique.

Tabarka est dotée de plusieurs moulins et de magasins de denrées alimentaires et autres marchandises. L’île dispose aussi d’une église qui peut accueillir un millier de fidèles. Un fort est bâti à son sommet et sa partie la plus vulnérable est défendue par un rempart. Tabarka n’a pourtant jamais été prise pour cible par les Musulmans, car ces derniers profitent aussi de cette place commerciale pour échanger leur production contre les marchandises venues de Gênes ou d’ailleurs. On y exporte ainsi de la laine, de l’huile, des céréales, du cuir, des bœufs, des chevaux… Tabarka est également une importante plaque tournante pour le commerce d’esclaves. Afin de poursuivre en paix leurs activités, les Tabarchini doivent payer de fortes contributions aux régents de Tunis et d’Alger, ainsi qu’à différents chefs arabes et berbères des terres voisines.

Le déclin de Tabarka s’amorce dans les dernières décennies du XVIIe siècle. Après des siècles d’exploitation, la ressource en corail s’appauvrit et oblige les pêcheurs à aller travailler de plus en plus loin de leur base. En outre, la population, qui s’élève à deux mille habitants, est trop nombreuse pour ce rocher exigu. Une règle stricte est alors instaurée, qui contraint ceux qui se marient à quitter l’île pour s’établir ailleurs.

La situation géopolitique a elle aussi changé : les rapports privilégiés entre Gênes et l’Espagne ne sont plus ce qu’ils étaient et la puissance navale française s’est renforcée. L’évolution des rapports de force se confirme en 1684, quand la flotte de Louis XIV mouille devant Gênes : après dix jours de bombardements, la ville doit se rendre. La puissance maritime génoise est à bout de souffle…

Trente-six ans plus tard, un événement historique vient bouleverser le destin des Tabarchini. En 1720, les ducs de Savoie acquièrent la Sardaigne, une terre encore très pauvre, dénuée de voies de communication et dont les côtes presque désertiques servent de refuge aux pirates barbaresques. Pour lutter contre ce fléau, les nouveaux rois de Sardaigne se lancent dans une politique maritime ambitieuse, créant une flotte militaire, un arsenal à Villafranca et de nouvelles défenses côtières.

C’est alors que les habitants de l’île surpeuplée de Tabarka recherchent de nouveaux endroits où s’établir. Dans le courant de l’année 1736, une délégation de candidats à l’exil visite ainsi différents sites de Sardaigne et jette son dévolu sur l’île prometteuse de San Pietro, dans l’archipel des Sulcis. Cette île est en effet riche en coraux et des thonnaires – pêcheries fixes de thon rouge – y existent depuis longtemps. Deux ans plus tard un groupe de Tabarchini y fonde la ville de Carloforte.

Réduits en esclavage par les Barbaresques

La famille Lomellini, elle, se soucie toujours de l’avenir de Tabarka. En 1741, elle prend contact avec la Compagnie française de l’Afrique, qui a déjà des bases sur les côtes africaines. Ali Pacha, le bey de Tunis, s’en émeut en raison des ambitions hégémoniques de la France en Afrique – ambitions qu’elle satisfera un siècle plus tard. Voulant à tout prix empêcher un renforcement de la présence française dans la région, le bey envoie ses troupes et sa flotte à l’assaut de l’île. Tabarka est prise par ruse : le fils du bey, sous un prétexte fallacieux, invite à bord de ses navires le gouverneur et les hommes valides, avant d’ordonner à ses soldats de s’emparer de l’île. Les Tabarchini sont capturés et réduits en esclavage.

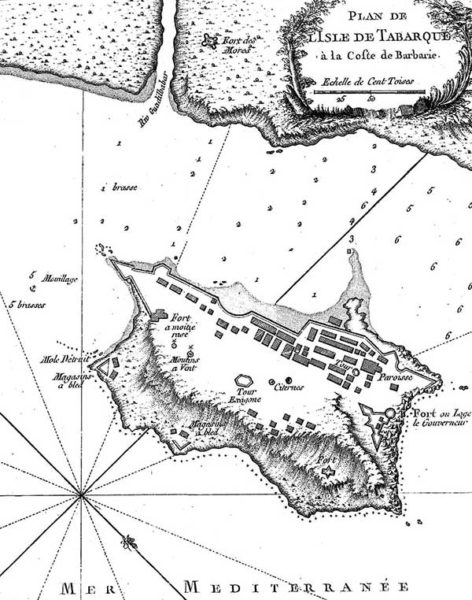

Plan de l’île de Tabarka, vers 1770. © coll B. Bouret

Certains de ces Tabarchini libérés rallient Alicante, en Espagne, où se sont déjà réfugiés deux cent soixante-neuf de leurs compatriotes. C’est ainsi que, le 8 décembre 1769, tous ces expatriés s’établissent sur une île émergeant au Sud d’Alicante, l’Isla Plana – ou San Pablo – rebaptisée Nueva Tabarca. Cette colonie ne gardera pas de liens avec Gênes et s’exprimera bientôt en espagnol. En revanche, le passé réunit toujours cette diaspora puisque Nueva Tabarca sera jumelée en 1975 avec Carloforte.

Les réfugiés de Carloforte en butte aux pirates

À Carloforte, la solidarité et la détermination des Tabarchini vont leur permettre de surmonter les premières années difficiles. Ils doivent notamment lutter contre le paludisme qui sévit de façon endémique sur les côtes de Sardaigne. Les nouveaux venus vivent de l’agriculture et surtout de la pêche. Celle du corail bien sûr, dont ils découvrent de nouveaux bancs, mais aussi celle du thon rouge. Aux thonnaires déjà en activité – à Isola Piana, Porto Scuso et Porto Paglia –, s’ajoute, en 1744, celle de Cala Vinagra. Cette activité, qui perdure encore, est indissociable du mode de vie et de la culture des Tabarchini. Ces pêcheurs entreprenants transforment aussi en salines les étangs au Sud de la ville ; une partie du sel récolté est utilisée par les thonnaires pour conserver le poisson, le reste étant exporté vers la Ligurie.En 1738, lors de la fondation de Carloforte, il était prévu d’établir la ville sur une colline, plus facile à défendre par des fortifications. Mais les habitants ne voulant pas s’éloigner de la mer, où s’exercent la pêche et le commerce, ils sont autorisés, dès 1741, à s’installer sur la côte, pourtant plus difficile à protéger des raids ennemis. La menace est cependant avérée. C’est ainsi que dans la nuit du 2 septembre 1798, la flotte du raïs Mohammed Rumeli débarque sur les plages de Carloforte, à proximité de Punta Nera. Le lendemain, les pirates barbaresques embarquent sur leurs navires huit cent trente prisonniers. Quelques jours plus tard, le sous-lieutenant Pastour, du corps d’artillerie sarde, se rend à Carloforte pour tenter de comprendre pourquoi les habitants ont opposé si peu de résistance à leurs agresseurs. Il découvre que la tour de San Vittorio, pourtant correctement pourvue en armes et munitions, a été prise alors que les quatre canonniers dormaient. De plus, la porte du fort Carlo Emanuele n’avait plus de serrure et les viticulteurs avaient ouvert un passage entre le bastion et leurs terres pour les réjoindre plus facilement. Après cette attaque, on se décidera tout de même à construire une muraille digne de ce nom, longue de 2 kilomètres.

Commencent alors de longues négociations pour faire libérer les Carlofortini enlevés. À cette époque le Piémont est occupé par les troupes napoléoniennes et la famille de Savoie s’est refugiée avec sa cour à Cagliari, désormais unique capitale du royaume de Piémont-Sardaigne. Il est donc difficile de trouver les sommes nécessaires à cette libération. Le rachat des détenus mobilise pourtant de nombreuses bonnes volontés, depuis Napoléon jusqu’au pape en personne, sans oublier le conseil communal de Carloforte, qui vend des tonneaux de vin pour réunir quelques subsides. Néanmoins, les négociations s’éternisent, notamment parce que les deux pays impliqués – la France et la Sardaigne – sont alors en guerre. Finalement, le comte Gaetano Pollini de Cagliari parvient à réunir une forte somme qu’il propose au consul français à Tunis de remettre au bey Hammouda Pacha en échange d’une libération générale. Un accord est ainsi trouvé en juin 1803 et plus de sept cent cinquante détenus sont libérés et reviennent à Carloforte.

L’expédition de 1798 n’est pas la dernière à frapper les côtes de Sardaigne : en 1815, les Barbaresques mettront à feu et à sang l’île voisine de Sant’Antioco, qui sera pillée malgré la résistance acharnée des défenseurs de sa forteresse.

Des battelli au service des mines

Un point commun relie l’écrivain Honoré de Balzac, la famille livournienne du peintre et sculpteur Amedeo Modigliani et le président des États-Unis Herbert C. Hoover : ils ont tous investi dans les mines de Sardaigne. C’est ainsi que différentes sociétés, principalement à capitaux français, anglais et belges, ont pu exploiter les richesses minérales des côtes de Sulcis. On y extrait du minerai de plomb et de zinc dans une zone montagneuse dénuée de toute voie de communication, mais proche de la mer. Il est donc assez facile d’acheminer le minerai jusqu’aux plages. En revanche, faute de ports, cette portion du littoral sarde qui s’étend au Nord de Carloforte – de Piscinas à Portoscuso – n’est pas accessible aux navires de charge. Le minerai acheminé sur les plages doit donc être embarqué sur des allèges appelées battelli. Cette côte se trouve en outre exposée aux vents dominants – le ponente d’Ouest, le mistral du Nord-Ouest et le sirocco du Sud-Est –, ce qui en fait l’un des endroits les plus dangereux de Méditerranée.En 2004, Antonio Bonifai, âgé de quatre-vingts ans, l’un des derniers à avoir pratiqué le transport de minerai sur les battelli, évoquait ainsi la frayeur de sa vie :« Une fois, alors que nous venions de Buggerru avec le bateau chargé, un coup de sirocco nous a surpris. Nous avons vraiment cru que nous allions couler ! Les vagues balayaient le pont et menaçaient d’entrer par les panneaux. Nous avons mis les rames dans le canot, prêts à quitter le bateau s’il venait à couler. Ma u’ Segnùn u l’ea tabarchin ! [Mais le Seigneur était tabarchino !] »

Le

chargement du minerai dans les battelli mouillés en bordure de plage se

fait à l’aide de longues passerelles en planche. © Carloforte ei suoi

battelli/Giovanni Panella

Le terme battello prête à confusion car il coexiste avec celui de bilancella, utilisé par l’Administration et parfois repris par les marins eux-mêmes. Il semble que bilancella soit le nom générique d’une famille de bateaux tandis que battello désignerait plus précisément les unités de charge, dont la plupart sont vouées au transport du minerai.

Bien qu’il ne corresponde pas à un type bien défini, et bien que ses formes et sa taille varient, le battello plonge probablement ses racines en Ligurie. Il ressemble en effet aux leudi suraire, bateaux sabliers ligures qui exercent un métier assez proche. Comme le leudo, le battello de Carloforte a une largeur équivalant à peu près au tiers de sa longueur. Son étrave et son étambot sont presque verticaux, à quelques exceptions près. Il mesure en général entre 10 et 11 mètres, jaugeant de 20 à 30 tonneaux.

Les gros battelli ne sont d’ailleurs pas très prisés des équipages. Ainsi, le plus grand battello jamais construit, l’Alberto, d’une capacité de 60 tonneaux, était surnommé « la croce (la croix) », parce que la profondeur de sa cale rendait son chargement et son déchargement particulièrement pénibles. De plus, les plus petits bateaux présentent l’avantage de pouvoir être aisément menés à l’aviron quand le vent fait défaut, alors que les plus gros doivent se faire remorquer.

Pour pouvoir approcher au plus près du rivage et poser l’étrave sur la plage, les battelli ont des formes avant aplaties, lesquelles s’affinent vers la poupe. Le pont présente un bouge très accentué qui contraint les marins, pendant le chargement, à le couvrir de planches pour le parcourir plus facilement. Les battelli ne disposent généralement que d’un seul panneau de cale, seules les unités armées au commerce pouvant en avoir deux. Les emménagements sont rudimentaires : une simple cloison à l’arrière isole un coqueron triangulaire où le patron dispose d’une paillasse. Le mât, dit « de calcet » [terme désignant une caisse à réas en tête d’espar], accuse une forte quête avant. La voilure se compose d’une mestre enverguée sur une longue antenne – une antenne plus petite est parfois gréée par vent frais – et d’une polacre établie en tête de mât et amurée sur un bout-dehors.

Les équipages des battelli prennent la mer avant l’aube et, selon les conditions météorologiques, mettent à la voile ou bordent les avirons pour rallier les plages minières. Celles-ci sont plus ou moins éloignées de Carloforte : Portovesme est à 5 milles, Fontanamare à 10 milles, Nebida à 11 milles, Masua à 12 milles, Cala Domestica à 14 milles, Buggerru à 16 milles et Piscinas, la plus éloignée, à 25 milles.

À la fois marins et dockers, les galanzieri assurent la manœuvre des battelli et le transport du minerai entre la terre et les bateaux. © Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

Le travail éreintant des galanzieri

Les hommes chargés de ce travail sont appelés galanzieri, terme dérivé de galanza, la « galène » qui désignait le plomb dans l’Antiquité. À la fois marins et dockers, les galanzieri doivent faire preuve d’endurance et d’agilité pour porter leurs lourds paniers sur l’épaule en courant sur des planches étroites et glissantes. Ils sont vêtus d’un bonnet (cappisagna), d’un pantalon de toile rêche et d’une vareuse (u sarpaferu), à quoi s’ajoutent, en hiver, un tricot de coton (u mariollu) et une pèlerine ou un manteau en toile cirée en cas de pluie. Ils chaussent parfois des sabots ou des chaussures très légères, mais préfèrent généralement aller pieds nus.« C’était un travail de bêtes de somme, confiait Antonio Bonifai en 2004. On portait des paniers de 60 à 70 kilos et on marchait au pas de course sur les planches, on versait le minerai dans la cale, puis on allait en chercher d’autre. Le chargement durait deux, trois heures, quatre au maximum. Cela dépendait de la taille du bateau. Quand on avait fini, on levait l’ancre et on allait à Carloforte. Il arrivait que le matin, on décharge et que, tout de suite après, on reparte pour un nouveau tour. On déchargeait le minerai qui venait de Buggerru à Tacca Rossa, et, ici, à Carloforte, celui qui provenait de Piscinas. Enfin, ça, c’était quand il faisait beau. Quand il faisait mauvais, il n’y avait rien à faire, on téléphonait à Ingurtosu, aux gens de la société Pertusola pour les prévenir qu’on ne pouvait charger nulle part… »

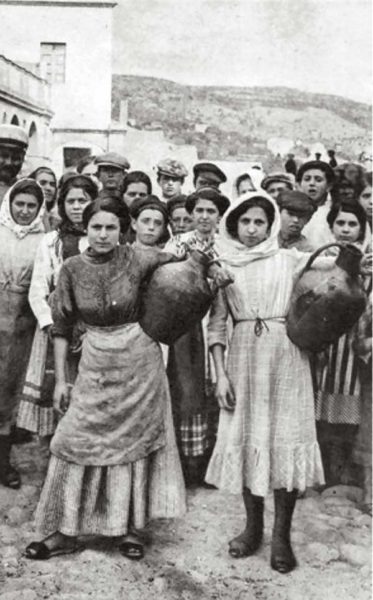

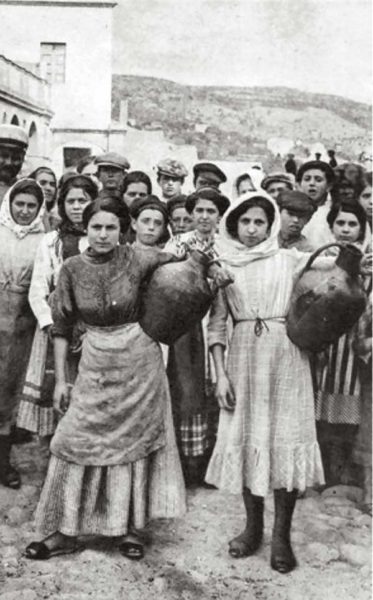

Femmes de Carloforte © Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

L’activité de cette flottille de battelli allant et venant le long de la côte a marqué les esprits. « Je m’en souviens fort bien, raconte le marchand de thon Antonio Penco. C’était une compétition fantastique entre des dizaines et des dizaines de voiliers, un spectacle de toute beauté, grâce à la hardiesse et à l’habileté des marins. Sur ce plan d’eau très encombré, les bateaux se croisaient ou se dépassaient en se frôlant. Et certains jours, en rade de Carloforte, il y avait en plus des vapeurs – parfois cinq ou six en même temps – venus charger du minerai. […] C’était alors un fourmillement extraordinaire de battelli faisant la navette entre la terre et ces minéraliers. […] À bord de ces bateaux, tout le monde travaillait sans répit jusqu’à tard le soir avec seulement une courte pause pour déjeuner. » Les repas des galanzieri sont d’ailleurs plutôt frugaux ; ils se composent le plus souvent de poisson – morue et thon, notamment – avec des pâtes, le tout arrosé de vin.

Condamné pour « incitation à la lutte des classes »

À la fin du XIXe siècle, la pénibilité et l’insécurité du travail des mineurs commencent à causer des tensions. En 1880, la première grève ouvrière de Sardaigne est lancée dans la mine du Malfidano à Buggerru. Et les galanzieri ne tardent pas à emboîter le pas aux mineurs. Dix-neuf ans plus tard, le port de Carloforte est le théâtre d’émeutes attisées par une foule de battellieri. Les revendications de ces travailleurs en colère sont défendues notamment par la Lega dei battellieri, ligue fondée à Carloforte par Giuseppe Cavallera. La bête noire des autorités, qui, dans la nuit du 30 août 1900, poursuivent le fauteur de troubles et sept de ses camarades pour association de malfaiteurs, escroquerie, dégradations et autres chefs d’inculpation. Le procès, étendu à quarante-sept accusés, connaît un écho national. Il se clôt le 3 août 1901 par la condamnation de Cavallera à sept mois de réclusion pour « incitation à la lutte des classes ». Mais en réalité, l’agitateur sera libéré le jour même et porté en triomphe par une foule de travailleurs.

Battelli en construction dans un chantier naval de Carloforte. © Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

Déclin de la flottille après la Grande Guerre

Outre Carloforte, les troubles se focalisent à Buggerru. Bâti au pied des principaux gisements de calamine de la région, ce village a été créé de toutes pièces pour leur exploitation. C’est aussi là que siège la Société anonyme des mines de Malfidano, constituée à Paris en 1867. À Buggerru, lors des grèves de 1904, la troupe réplique à un jet de pierres des manifestants par une salve tirée à bout portant : trois mineurs sont laissés sans vie. Ce drame émeut l’opinion publique dans toute Italie, où une grève générale est déclenchée…À l’apogée de leur activité, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la flotte de battelli compte quelque deux cent cinquante unités armées par un millier de galanzieri. Après la Première Guerre mondiale, la flotte décroît considérablement en raison du développement du réseau routier entre les mines et le port de Cagliari, la capitale de la Sardaigne. Par ailleurs, certaines mines sont désormais équipées d’infrastructures permettant aux minéraliers de venir directement charger à leur porte. C’est ainsi qu’en 1924, l’installation de Porto Flavia est réalisée près de la plage de Masua, qui, par temps calme, permet à un navire de s’amarrer au pied de la falaise et de recevoir le minerai à l’aide d’un système de tunnels et de trémies. Mais la flottille des battelli est alors moribonde et la construction de nouvelles unités cesse après la Seconde Guerre mondiale. Les chantiers de Carloforte ne construisent plus alors que des bateaux de pêche.

Quant aux anciens battelli désœuvrés, ils disparaissent dans l’indifférence générale. En 1990, quand des vandales incendient le Gino, un battello abandonné au chantier Gavassino de Carloforte, on estime qu’il n’en reste plus que trois en Sardaigne : Miriella, Maria et Ruggero II. Au moins ces trois-là seront sauvés. Le regain d’intérêt pour les bateaux traditionnels, dont témoigne le succès des régates de voiles latines, aura permis qu’ils soient aujourd’hui restaurés.

Miriella

devant Porto Flavia. Quand cette mine était en activité, le minerai

était évacué par cette porte et, par mer calme, directement déversé dans

les battelli mouillés en contrebas.

© Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

© Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

Maria rachetée pour le prix de quatre bœufs

Maria est lancée à Carloforte en 1899. Sa coque, longue 11 mètres, présente des formes plutôt pleines, différentes de celles des bateaux d’inspiration ligure. En 1920, elle est basée à Olbia et utilisée au commerce entre la Sardaigne et le continent. En 1933, elle est rachetée pour le prix de quatre bœufs, avant d’être reconvertie au transport de bétail, de fromage et de matériaux de construction. Elle se livre aussi à une activité très répandue dans les années trente et quarante : la contrebande entre la Corse et la Sardaigne, notamment celle du sel et surtout celle du fromage.Cette « route du fromage » se poursuivait ensuite vers Livourne et Piombino, en Toscane. Maria a été plusieurs fois dans la ligne de mire des douaniers, mais l’habileté de son patron, qui connaissait parfaitement les lieux, lui a toujours permis de leur échapper. Le souvenir de ces trafics illicites revit de nos jours à travers la Route des contrebandiers, une régate de voiles latines organisée entre Bonifacio et La Maddalena par l’association Latina mora de Bonifacio. Maria est restaurée en 1998 et dotée à cette occasion d’un grand rouf.

Ruggero II, long de 10,50 mètres et large de 3 mètres, est mis sur cale en 1893 à Carloforte par Michele Biggio. Au cours de sa longue carrière de bateau de charge, il transporte du minerai, mais aussi du sel et des marchandises variées. Dans les années soixante, il passe aux mains du charpentier Stefano Rossino. Celui-ci le motorise et le transforme en bateau de servitude pour une thonnaire de Porto Paglia. Il est ensuite racheté par les frères Vigo, deux pêcheurs de Calasetta, qui le rebaptisent Buon Cuore. Ce battello a connu une certaine notoriété en 1970, quand ses propriétaires, supporteurs de l’équipe de foot de Cagliari, l’ont repeint en rouge et bleu, aux couleurs de ce club qui venait de remporter le championnat de première division. On l’avait alors surnommé Forza Cagliari.

Avec ses 12,60 mètres de longueur à la flottaison, Miriella (au premier plan), lancé en 1898, est le plus grand battello naviguant aujourd’hui. Ruggero II

(au second plan) est son aîné de cinq ans et sa longueur de 10,50

mètres est plus conforme à la taille habituelle des bateaux minéraliers

de Carloforte.

© Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

© Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

Machiavelli, le quatrième survivant

On ne connaissait que ces trois survivants jusqu’en 2003, quand un quatrième a été découvert. Repéré près d’Oristano, le Machiavelli est identifié comme appartenant à la famille des battelli. Cela ne sautait pourtant pas aux yeux tant il avait subi de transformations. Gréé de voiles bermudiennes, il avait une coque noire et un rouf si encombrant qu’on l’avait surnommé « Tartaruga (Tortue) ». L’avant était également enlaidi par un anachronique balcon métallique. Une longue recherche dans les archives de Cagliari et Carloforte a cependant permis d’établir qu’il s’agit bien du Machiavelli, un batello dont la construction remonte à 1869, ce qui en fait l’un des plus anciens bateaux italiens encore en état de naviguer.Le Machiavelli ne semble pas avoir chargé de minerai. Armé au cabotage, il transporte notamment le poisson des thonnaires de Porto Paglia et de Porto Scuso jusqu’aux conserveries de Carloforte. À l’occasion, son équipage l’échoue aussi sur les plages pour y charger clandestinement du sable destiné au secteur du bâtiment, une pratique courante en Sardaigne. Il effectue également plusieurs traversées vers Malte et les ports de Tunisie et d’Algérie. Enfin, il se livre aussi à la contrebande du café et du tabac. À l’époque, ces trafics étaient si banals et si réguliers que leur interruption surprenait. Ainsi, quand la marchandise illicite n’était pas arrivée, on se disait que Gamba ou Campanaro – les deux plus fameux patrons contrebandiers – devait être malade. Dans les années vingt et trente, le Machiavelli aurait aussi permis à des antifascistes de s’exiler ; au retour de ces équipées clandestines, le patron détournait les soupçons des autorités en s’arrangeant pour que l’on découvre à bord des produits de contrebande.

Le Machiavelli a été restauré par le chantier des frères Di Meglio, à Porto Torres. Quarante pour cent environ de la coque originelle ont pu être sauvés, dont plusieurs varangues et la plupart des bordages des œuvres-vives. En revanche, la quille a dû être remplacée ; elle avait été cassée en deux et réparée à l’aide d’un gros rail servant aussi de lest. Une grande partie des œuvres-mortes a également dû être changée. La restauration visant à remettre le bateau dans sa configuration d’origine, le rouf a été supprimé au profit de deux panneaux. Le traitement du pont, avec ses hiloires et ses pavois vernis, est néanmoins plus soigné qu’il ne l’était au temps du cabotage à voile. Le Machiavelli a ainsi pu rejoindre la trentaine de bateaux à voile latine rassemblés à Porto Torres par l’association Vela latina.

Ces restaurations témoignent de la volonté de faire revivre le passé des communautés maritimes de Sardaigne, même si, en ce qui concerne les galanzieri, cette époque était synonyme de labeur exténuant et de misère. Ces actions de sauvegarde reposent entièrement sur l’enthousiasme d’un groupe d’amateurs. Ceux-ci ont investi dans ces projets beaucoup d’argent et d’efforts, car trois des quatre chantiers effectués s’apparentent plus à de véritables reconstructions qu’à des restaurations. La seule réserve que l’on puisse formuler concernant ces quatre unités ressuscitées est qu’elles présentent un niveau de finition bien supérieur aux originaux : ponts en teck, bois vernis et marqueteries élégantes n’étaient pas de mise autrefois. Il semble que leurs propriétaires, après avoir dépensé tant d’énergie pour sauver les derniers battelli, aient aussi voulu leur offrir le plus bel aspect.

Miriella et Ruggero II, deux des quatre survivants de la flotte

des battelli de Carloforte. Après avoir transporté du minerai, ils embarquent désormais des passagers venus partager les plaisirs de la voile latine.

© Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

des battelli de Carloforte. Après avoir transporté du minerai, ils embarquent désormais des passagers venus partager les plaisirs de la voile latine.

© Carloforte ei suoi battelli/Giovanni Panella

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire